ここでは、【数学A】「図形の性質」でよく利用する公式(基礎知識)と例題を一覧にしています。

1.角の二等分線の公式

△ABCの\(\angle\)Aの内角の二等分線と辺BCとの交点Pは,辺BCをAB:ACに内分する

BP:PC=BA:AC

例題

右の図でAPは\(\angle\)Aの内角の二等分線とする。AB=8, AC=6 であるとき,

BP:PCを求めよ。

解答

APは\(\angle\)Aの内角の二等分線より

BP:PC=BA:AC=8:6=4:3

AB \(\ne\)AC である△ABCの\(\angle\)Aの外角の二等分線と辺BCの延長との交点Qは,辺BCをAB:ACに外分し、次が成り立つ

BQ:QC=BA:AC

例題

図のような, AB = 12, BC = 10, CA = 8 である三角形ABCにおいて, ∠A の外角の二等分線と辺BCの延長との交点をDとする。

辺 CD の長さを求めよ。

解答

ADは∠Aの外角の二等分線より

BD:CD=BA:AC=12:8=3:2

よって

(10 + CD) :CD =3:2

2(10 + CD) =3CD

CD = 20

2.三角形の外心・内心・重心

点Oが三角形ABCの外心

①点Oは3辺の垂直二等分線の交点

②点Oは外接円の中心(OA=OB=OC)

例題

次の図で点O は三角形ABC の外心であるとするとき,∠\(\alpha\) の値を求めよ。

解答

点O が三角形ABC の外心であるとき, 円周角の定理より

∠\(\alpha = 65 \times 2 = 130^{\circ}\)

点Iが三角形ABCの内心

①点Iは内角の二等分線の交点

②点Iは内接円の中心(ID=IE=IF)

例題

次の図で点I は三角形ABC の内心であるとするとき,∠\(\alpha\) の値を求めよ。

解答

点I が三角形ABC の内心であるとき, 線分AO, BO, CO は∠A, ∠B, ∠C の二等分線であるから,

\(\angle OAB = \angle OAC = 35^{\circ}\)

\(\angle OBA = \angle OBC = \beta^{\circ}\)

\(\angle OCB = \angle OCA = \gamma^{\circ}\)

より

\(2\beta + 2\gamma = 180^{\circ} – 70^{\circ} = 110^{\circ}\)

\(\beta + \gamma = 55^{\circ}\)

したがって、

\(\alpha = 180^{\circ} – 55^{\circ} = 125^{\circ}\)

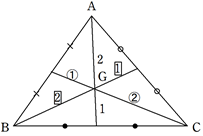

点Gが三角形ABCの重心

①点Gは3つの中線の交点。

②各頂点から中点までの比が2:1

例題

三角形ABCの重心をGとし,2点A, Gから直線BCに下した垂線を,それぞれAH, GK とするとき,

AH:GKを求めよ。

解答

辺BC の中点をMとする

AHとGKは平行であるから,

AH:GK = AM:GM

Gは三角形ABC の重心であるから

AG:GM = 2:1

よって AM:GM = 3:1

したがって

AH:GK = 3:1

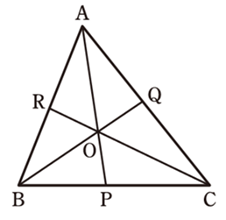

3.チェバの定理

図のような△ABC において

\(\displaystyle\frac{RB}{AR} \cdot \displaystyle\frac{PC}{BP} \cdot \displaystyle\frac{QA}{CQ} = 1\)

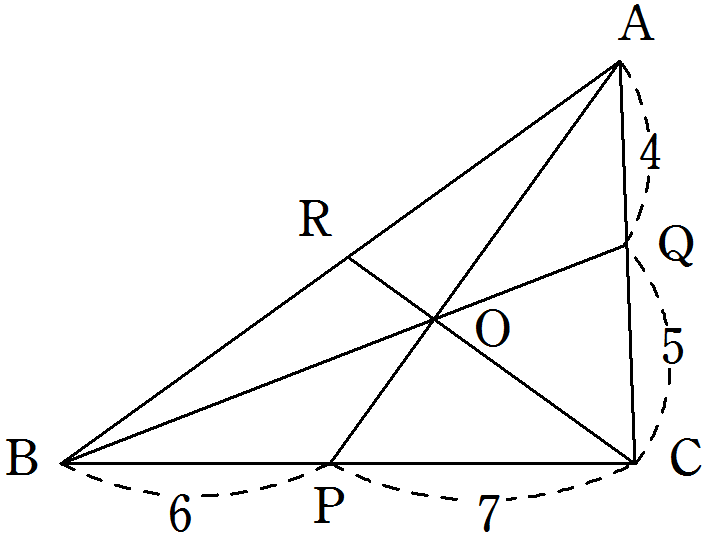

例題

次の図の△ABC において, \(3\) 点\(P, Q, R\) は

それぞれ辺\(BC, CA, AB\)上の点です。

\(3\) つの線分\(AP, PQ, CR\) が1点\(O\) で交わるとき,

\(AR:RB\) を最も簡単な整数の比で表しなさい。

解答

△ABC においてチェバの定理より

\(\displaystyle\frac{RB}{AR} \times \displaystyle\frac{PC}{BP} \times \displaystyle\frac{QA}{CQ} =1 \)

\(\displaystyle\frac{RB}{AR} \times \displaystyle\frac{7}{6} \times \displaystyle\frac{4}{5} =1 \)

\(\displaystyle\frac{RB}{AR} = \displaystyle\frac{15}{14} \)

したがって、

\(\color{red}{AR : RB = 14 : 15}\)

4.メネラウスの定理

図のような△ABC と直線\(\ell\)において

\(\displaystyle\frac{RB}{AR} \cdot \displaystyle\frac{PC}{BP} \cdot \displaystyle\frac{QA}{CQ} = 1\)

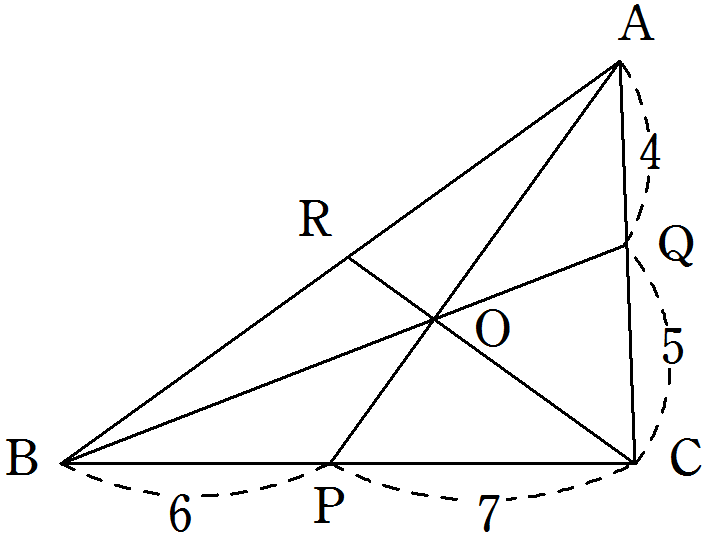

例題

次の図の△ABC において, \(3\) 点\(P, Q, R\) は

それぞれ辺\(BC, CA, AB\)上の点です。

\(3\) つの線分\(AP, PQ, CR\) が1点\(O\) で交わるとき,

\(AO:OP\) を最も簡単な整数の比で表しなさい。

解答

三角形ABCと線分CRにおいて、メネラウスの定理より

\(\displaystyle\frac{QC}{AQ} \cdot \displaystyle\frac{BP}{CB} \cdot \displaystyle\frac{OA}{PO} = 1\) より

\(\displaystyle\frac{5}{4} \cdot \displaystyle\frac{6}{13} \cdot \displaystyle\frac{OA}{PO} = 1\) より

\(\displaystyle\frac{OA}{PO} = \displaystyle\frac{26}{15}\)

よって

AO:OP=26:15

5.円周角の定理とその逆

①図において、4点A, B, P, Q が同一円周上にあるとき、

\(\angle\)APB =\(\angle\)AQB

②円周角は中心角の半分

※特に、直径(中心角\(180^\circ\))がつくる円周角は直角(\(90^\circ\))

例題

図において、4点A, B, P, Q が同一円周上にあり、∠AQB = 50° のとき, ∠APBの値を求めよ。

解答

4点A, B, P, Q が同一円周上にあるから、円周角の定理より

\(\angle\)APB =\(\angle\)AQB = 50°

図において、\(\angle\)APB =\(\angle\)AQB が成り立つとき、

4点A, B, P, Q は同一円周上にある

(四角形ABPQは円に内接する)

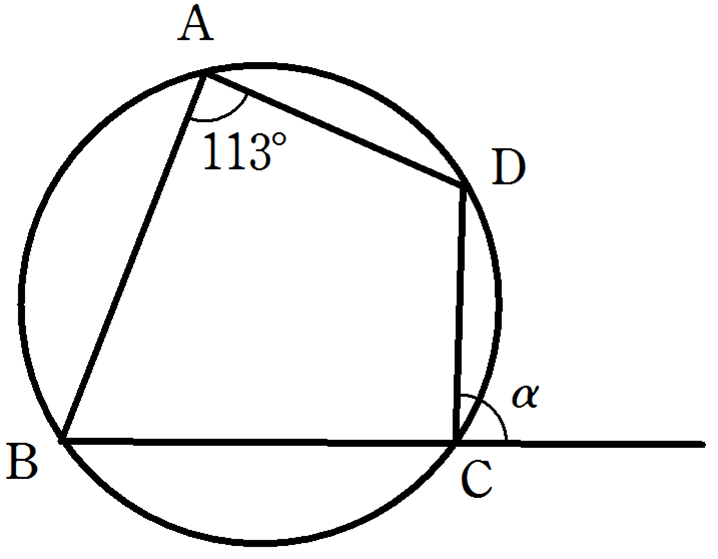

6.円に内接する四角形

四角形が円に内接するとき、

①対角の和は \(180^\circ\)

②内角は,その対角の外角に等しい

例題

右の図のように,四角形ABCDが円に内接し,

\(\angle\mathrm{BAD} = 113^{\circ}\)です。

このとき,

\(\angle\mathrm{\alpha}\)

の大きさを求めなさい。

解答

四角形ABCDは円に内接しているので

\(\alpha = \angle\mathrm{BAD} = 113^{\circ}\)

よって

\(\color{red}{\alpha = 113^{\circ}}\)

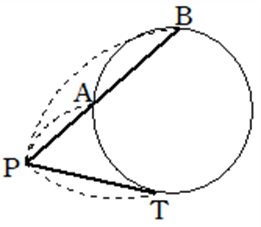

7.接線と弦の作る角

図において、直線ATが円Oの接線であるとき、

\(\angle ACB = \angle BAT\)

例題

右の図で,直線\(\ell\) は円の接線,Aはその接点である。

このとき,角\(\theta\)を求めよ。

解答

\(\theta = 55^{\circ}\)

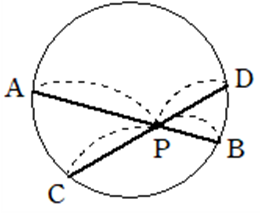

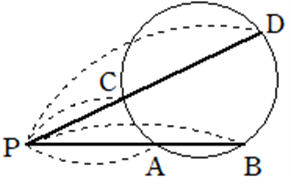

8.方べきの定理

①\(PA \cdot PB =PC \cdot PD\)

②\(PA \cdot PB =PC \cdot PD\)

③\(PA \cdot PB =PT^2\)

例題

次の図において、CPの長さを求めよ。

解答

方べきの定理より

\(PA \cdot PB =PC \cdot PD\) より

\(4 \times 2 = PC \times 3\)

\(CP = \displaystyle\frac{8}{3}\)

9.多面体

多角形の面で囲まれた立体を多面体といい、へこみのない多面体を凸多面体という

凸多面体の頂点の数を\(v\), 辺の数を\(e\), 面の数を\(f\)とすると、

\(v-e+f=2\)

が常に成り立つ

コメント