記事内に商品プロモーションを含む場合があります

ラッシーくん

ラッシーくんもうすぐ高校生なんですけど、大学受験までに偏差値が上がるか心配しています。

偏差値を上げる為には、どのような方針で勉強すれば良いでしょうか??

このような疑問に答えます。

- 現役高校生だが、偏差値が中々上がらない。勉強法のコツが知りたい。

- 大学受験に向けて、偏差値を上げていきたい。

- 高校生が偏差値が上がる勉強方法がわかる!

大学受験まではあっという間なので、効率よく勉強することは非常に大切です。

本日は高校生が偏差値を上げる際に重要な手法を15年以上学校教育に携わった経験から5つにまとめています。

コツをつかめば、十分改善できますし、中学生も基本的な考え方は同じなので是非参考にして下さいね。

【高校生勉強法】偏差値上げる5つの方法!

偏差値を上げる際におすすめの方法は次の5つになります。

偏差値を上げる方法5選

- 段階学習を意識する

- 模試の対策箇所の限定化

- 定着するまでやりきる

- 学習計画を立てる

- 学習サイクルを生活リズムに組み込む

段階学習を意識する

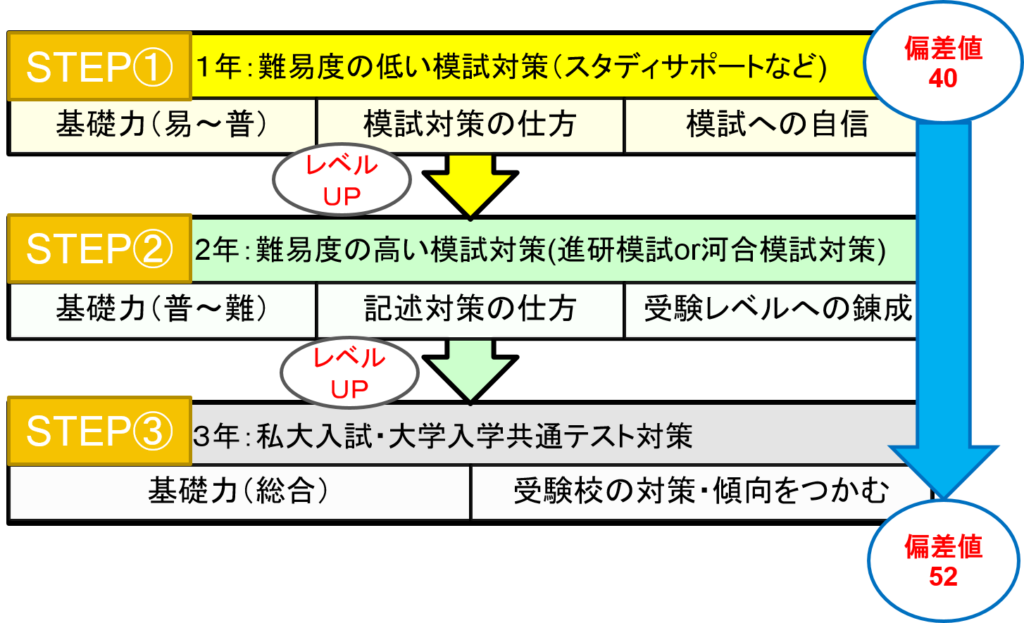

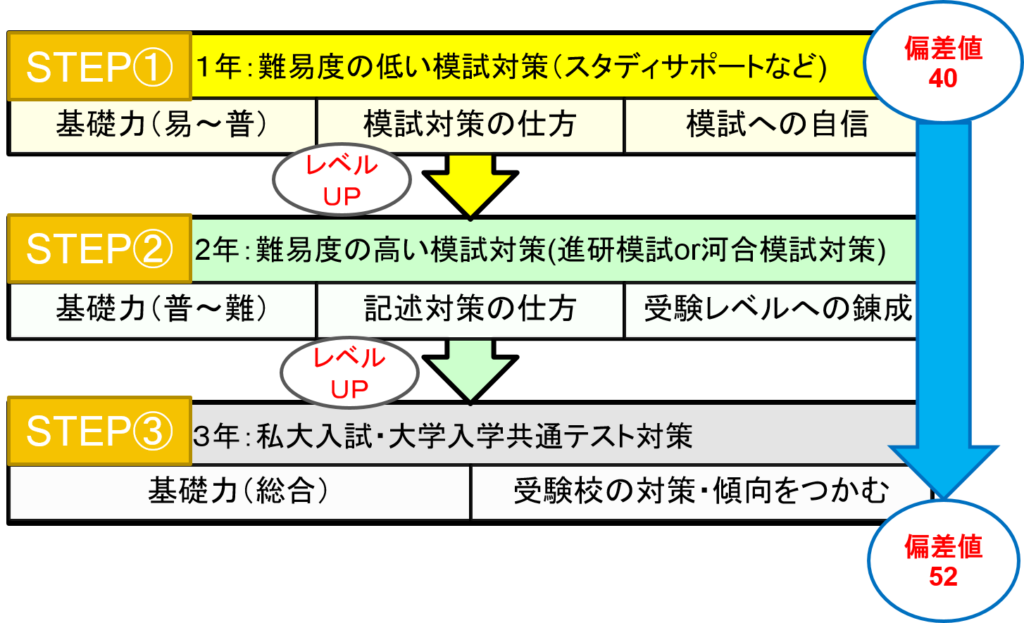

まず、基本方針としては段階的な学習を意識しましょう。段階学習とは例えば下記のようなイメージです。

高校入学時に偏差値40程度であった場合、いきなり「進研模試」「河合模試」など難易度の高い模試、ましてや、大学の赤本などの入試過去問題に手をつけることはおすすめしません。

1年 ⇒ 定期試験や小テスト、比較的簡単な模試(Benesseスタディサポートなど)

※比較的簡単な模試は、現在の高校の実施状況にもよる

2年 ⇒ 難易度の高い外部模試(Benesse進研模試、河合全統模試など)

3年 ⇒ 私大入試・大学入学共通テストなどの受験対策

これまでの模試で偏差値50未満であれば、このような流れになります。

外部模試の前に優先すべきは、高校での定期試験や小テスト、もしくは学校で比較的簡単な模試を実施しているのであればそちらに向けた対策を重視しましょう。

まずは高校の試験に慣れ、自信をつけてから受験レベルの問題に本格的に取り組むことが大切です。

高校入学時から比較的上位の偏差値であった場合も原則的には同様です。

あまりにも難易度が高い模試に向けた内容に始めから取り組み過ぎると必ず失敗します。

高3生においても、基礎ができていないのに、赤本(大学の過去問題)だけやる受験生が多いので注意しましょう!

基礎ができていなければ必ず失敗するのが大学受験です。

まずは、自身のレベルがどこなのかということをしっかりと理解した上で、「模試対策」「参考書」など様々な媒体について順を追って難易度を上げていく視点を大切にしましょう。

模試の対策箇所の限定化

具体的な模試対策の仕方としては、「対策箇所を絞る」ことが大切です。

例えば、以下は「2020年度2年第1回全統河合模試(数学)」の出題分野とレベル、配点をまとめたものになります。

ここで、着目していただきたいのは、全200点中

「基本レベル」 :69点

「標準レベル」 :61点 (「基本レベル」+「標準レベル」=130点)

「応用・発展レベル」:70点

となっており、「基本レベル」と「標準レベル」で合計130点となっております。

数学の2年第1回全統河合模試の平均点は年度にもよりますが、200点中、「85~100点」程度を推移しているため、この「基本レベル」と「標準レベル」の130点分をすべて得点できるのであれば、偏差値55以上をほぼ間違いなくとれる計算になります。

上記の130点中、ケアレスミスがあった場合でも「130点×70%=91点」、「130点×80%=104点」となり、少なくとも偏差値50に関しては突破できるといえるでしょう。

すなわち、もし自身の模試の偏差値が55に達していない場合は、

「基本レベル」「標準レベル」に対策を絞り、「応用・発展レベル」は捨てる

という勉強方法が最も効果的となります。

これは、「1.段階的な学習」にも通じる考え方で、

「基本」「標準」であれば必ず80%以上は得点できることが達成できてから「応用・発展レベル」の対策をしていく

というように段階を追った勉強をしていきましょう。

ちなみに、「基本・標準」とはいわゆる授業で扱う「教科書レベル」になります。

たしかに、今までは「基本」「標準」の間違いが多いのに、「応用・発展レベル」も含めて勉強してました…

「満点を狙わない」という考え方は実際の本試でも重要です。

完璧思考であればあるほど、「1問も落とせない」「わからない問題を飛ばせない」という傾向がありますが、皆さんにとって重要なことは

「合格点以上をとる」

ことのはずです。このことを忘れないようにしましょうね。

定着するまでやりきる

上記「2.模試の対策箇所を絞る」で触れた「基本・標準レベル」を完璧にするためには、「定着するまでやりきる」ことが重要になります。

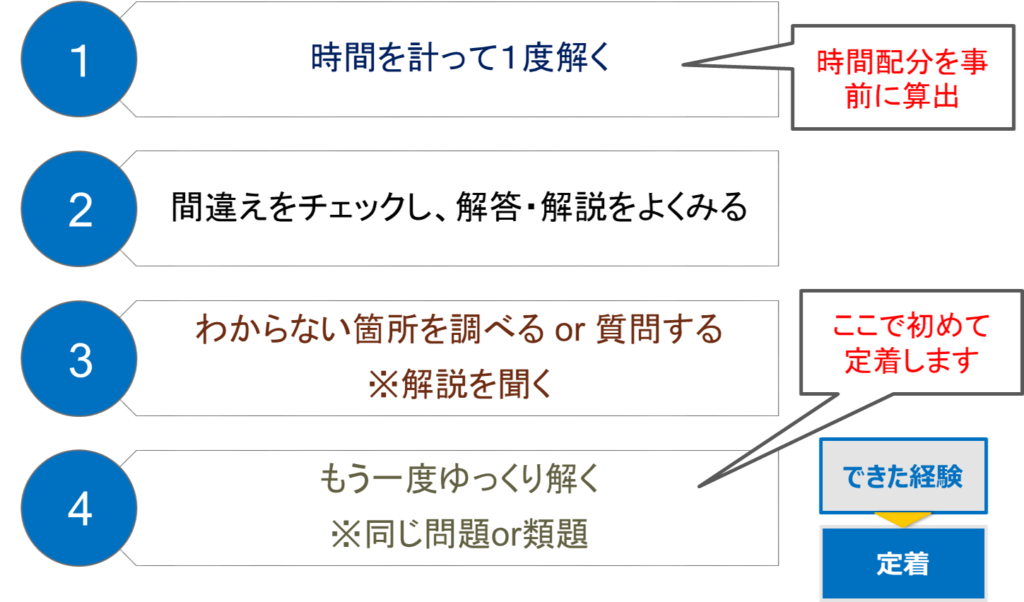

これに関しては以下のような流れを意識するとよいでしょう。

上記の流れの中で、特に重要なのは「3.わからない箇所をしっかり調べる」「4.もう一度類題を解く」になります。

わからない部分を放置していることは意外と多いかもです…

わからない部分の積み重ねが「学力の差」を生みます。小さなことでも、わからないことを放置しないように注意しましょう。

「4.もう一度類題を解く」というのはどういうことですか??

間違いを確認した後は、必ずもう一度類題や同じ問題の解き直しをしてもらいたいと思います。

解説をみてわかった気になってしまう人は非常に多いのですが、「定着」とは「できた経験の多さ」になります。正しい答案を書く経験が増えることで自然と「定着」につながることを覚えておきましょう。

※上記の時間配分に関しては以下のように配点より算出するのがおすすめです。

例:60分試験で200点中20点の配点の問題

⇒ 60分×(20/200)= 6分 で解く

このようなイメージで最低限かけられる時間を意識しながら解きましょう。

定着には学習アプリがおすすめ

また、上記のような方法と合わせて、学習を定着させるためには、通信教育などの学習アプリ(オンライン授業)も是非活用して下さい。

2010年のアメリカ教育省の報告によると

「オンライン学習をしている人の方が、対面授業で学習をしている人より成績が良かった」

という研究結果があります。

学習アプリやオンライン学習はいつでも、どこでも、自分のペースに合わせて学習することができることがこのような結果になったと推測しておりますが、特に現役生は学校における授業、部活動などがあり、自身の時間が限られてくることも考えるとこのように比較的自由度の高いサービス(オンライン授業)の方が適しているといえます。

通信教育のおすすめ順位は以下になります。

本サイトで紹介している通信教育のおすすめ順位は以下のようになっております。

通信教育比較表

| 順位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 |

| 通信教育 |   進研ゼミ(高校講座) |   Z会(高校講座) |   スタディサプリ (高校・大学受験講座) |   すらら | スマイルゼミ (高校コース) |   | 学研プライムゼミ |

| 対象レベル | 全高校生 (基礎~応用レベル) | 学習が得意な高校生 (標準~発展レベル) | 全高校生 (基礎~標準レベル) | 学習が苦手な高校生 (基礎レベル) | 全高校生 (基礎~応用レベル) | 学習が苦手な高校生 (基礎~標準レベル) | 難関大学を目指す高校生 (標準~発展) |

| 教科 | 1教科ずつ受講可能 | 1教科ずつ受講可能 | 5教科セット | 3教科or5教科セット | 7教科セット | 全教科セット ※未対応科目あり | ユニット式 |

| 学習スタイル | スマホ・紙テキスト | タブレット・紙テキスト ※タブレットは高1高2のみ | スマホ・タブレット・PC | スマホ・タブレット・PC | 専用タブレットのみ | スマホ・タブレット・PC | スマホ・タブレット・PC+紙テキスト |

| 添削指導 | あり | あり | なし | なし | なし | なし | 選択したユニットによってはあり |

| 質問対応 | あり | あり | 追加費用が必要 | あり | オンラインチャットのみ | 4回目から追加費用が必要 | あり (メールのみ) |

| 個別アドバイス | あり | 質問対応で多少可能 | 追加費用が必要 | あり | 基本AIのみ | 追加費用が必要 | なし (動画あり) |

| ライブ授業 | あり | なし | なし | なし | なし | なし | あり |

| 料金 | 約9,000円~11,000円(3教科) ※学年によって差異あり | 約11,000円~12,000円(3教科) ※学年によって差異あり | 約2,000~11,000円(3教科) ※コースによって差異あり | 約9,000円~10,000円 | 約18,000円 | 約4,000円程度 | 約12,000円~20,000円 ※1ユニットのみ |

| おすすめ度 | (5.0 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | (2.0 / 5.0) |

| 公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |

- 【進研ゼミ高校講座】… 通信教育総合NO.1!難易度・学習サポートなどすべての高校生におすすめ!

- 【Z会】… 学習が得意な高校生におすすめ!丁寧な添削が◎

- 【スタディサプリ高校・大学受験講座】 … 月額2,178円の最安値。スマホのみで学習したい方向け。

- 【すらら】 … 不登校などの場合でも自分のペースで学習ができる

- スマイルゼミ … 専用タブレットで全教科の学習ができる。テキスト・人の指導が不要な方向け。

- 河合塾One … スマホ1台で学習可能!AIによる学習サポートで基礎が徹底できる

- 学研プライムゼミ … 予備校有名講師の授業が受けられる!難関大学の受験対策に特化

しっかりと学習計画を立てる

4つ目は「しっかりと学習計画を立てる」ことになります。

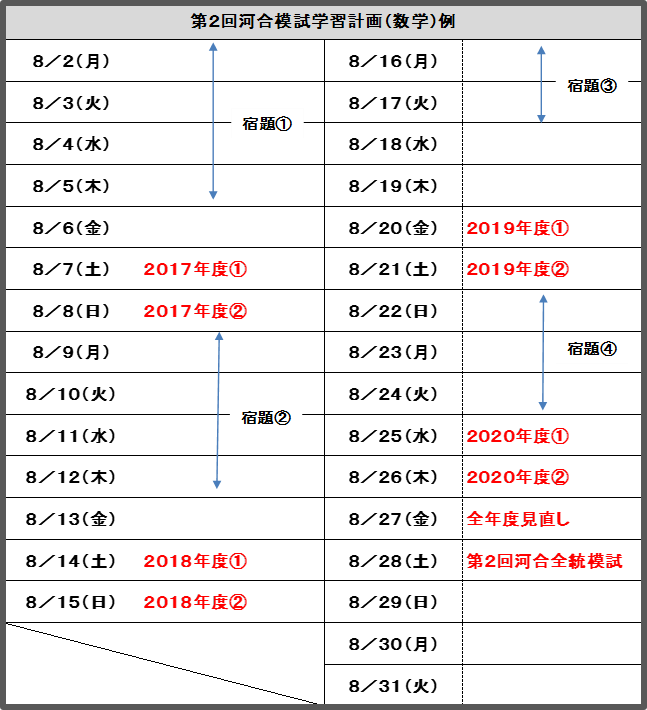

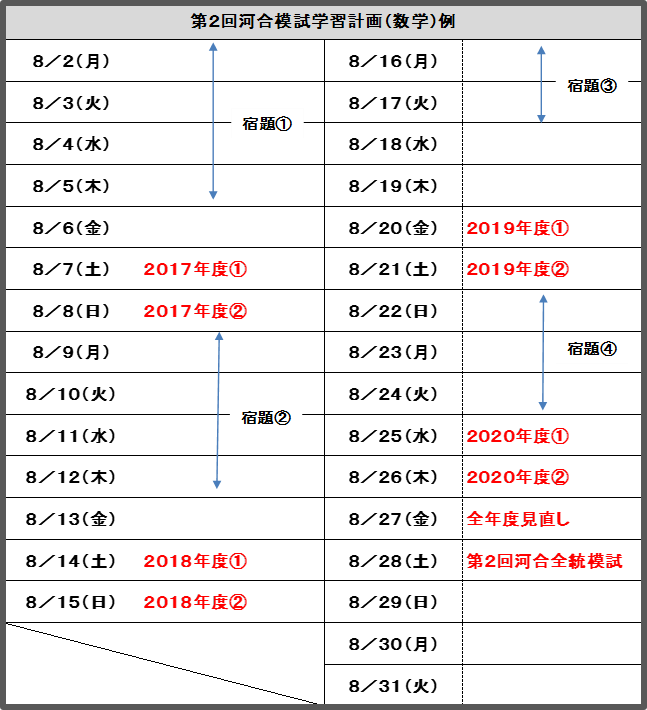

特に、夏休みなど在宅期間が長い時は自身で以下のように計画を立ててから勉強することが大切です。

上記は一例になりますが、

・週末は必ず2日連続で模試対策の時間をとる

・原則、模試や宿題が終わった後に遊ぶ時間を設ける

といったように、事前に計画を立てておくことで圧倒的に勉強しやすくなります。

勉強のやる気を出す上での目標の立て方は以下でも触れています。

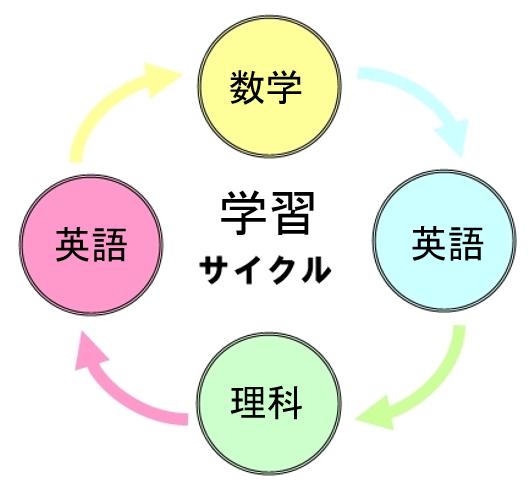

学習サイクルを生活リズムに組み込む

最後の5つ目は「学習サイクルを生活リズムに組み込む」になります。

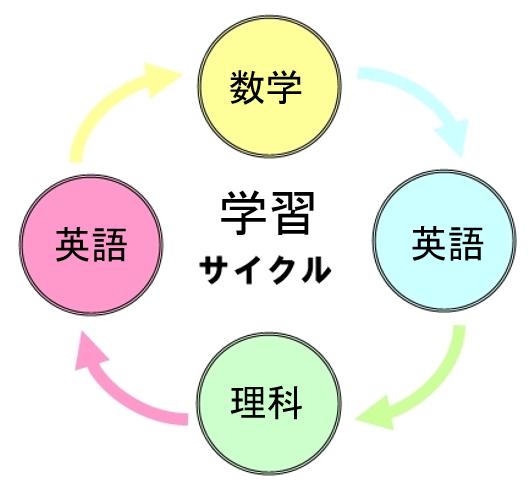

例えば、理系であれば、以下のような学習サイクルを意識しましょう。

このように、

「数学」⇒「英語」⇒「理科」⇒「英語」⇒「数学」⇒…

と同一の科目をやり続けないことが大切です。

さらに、

・帰ったら1時間は机に向かう

・週末は過去問演習を行う

・電車に乗っている間は単語帳を開く

といったように、自分なりの1日の生活習慣を早い段階でしっかりつくることができれば確実に偏差値向上に期待できます。

まとめ

本日は、高校生が偏差値を上げるための勉強法として以下の5つを紹介しました。

偏差値を上げる5つの方法

- 段階学習を意識する

- 模試の対策箇所の限定化

- 定着するまでやりきる

- 学習計画を立てる

- 学習サイクルを生活リズムに組み込む

このような手法を早くから取り入れることで偏差値向上に確実に効果があります。

できることがあれば今から1つでも取り入れてみましょう。

コメント